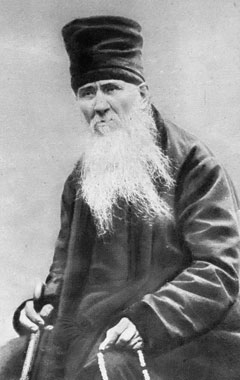

Иван Концевич

СТАРЕЦ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

(1812-1891)

(Из книги «Оптина Пустынь и ее время»)

Старец иеросхимонах Амвросий родился 23-го ноября 1812 года, в с. Большой Липовице Тамбовской губ. и того же уезда, от пономаря Михаила Феодоровича и жены его Марфы Николаевны Гренковых. Новорожденного назвали во св. крещении Александром в честь Благоверного В. К. Александра Невского, память которого пришлась в самый день рождения младенца. Имя это носил и благословенный царь Александр Павлович и, ввиду того, что в это самое время происходило отступление из России Наполеоновской армии, причинившей столько разрушений и горя, есть основание думать, что в этот день многострадальная Русь особо праздновала день Святого, тезоименного Царю Благословенному. Среди крестьян с. Липовицы наблюдалось большое праздничное движение. Перед рождением младенца, к деду его, священнику этого села, съехалось много гостей. Родительница была переведена в баню. 23 ноября в доме о. Феодора была большая суматоха, — и в доме был народ и перед домом толпился народ. Старец шутливо приговаривал: «Как на людях я родился, так все на людях и живу».

У причетника Михаила Федоровича всех детей было восемь человек, четыре сына и четыре дочери; Александр Михайлович был шестым из них.

В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. Он предан был детским забавам, так сказать, всем своим существом; и потому в доме ему не сиделось. Поручала ему иногда мать покачать колыбель одного из младших детей своих. Мальчик обыкновенно садился за скучную для него работу, но лишь до тех пор, пока мать, занятая домашними делами, не упускала его из виду. Тогда осторожно пробирался он к окну, также осторожно открывал его, и мгновенно исчезал из комнаты, чтобы порезвиться со своими сверстниками. Рассказывал сам Старец и еще о некоторых своих детских проказах: как однажды он было полез под крышу за голубями, но упал и ободрал себе спину; между тем никому из домашних не посмел сказать об этом, боясь еще наказания за шалость. А в другой раз, несмотря на замечание матери, не переставал стегать у себя на дворе одну смирную лошадку, которая, выйдя из терпения, поранила его копытом в голову. Понятно, что за подобное поведение Александра не любили в семье. К нему не имели особенного расположения ни дед, ни бабка, ни даже родная мать, которая более всего любила старшего своего сына Николая и младшего Петра.

Смышленый Саша очень хорошо понимал свое неловкое положение среди нелюбившей его родной семьи, хотя может быть и не знал тому причины, а м. б. отчасти и знал, да не мог и не умел вести себя так, чтоб заслужить любовь старших членов семьи. Тем не менее по временам ему досадно было, что его младший братишка пользуется, сравнительно с ним, особенною всесемейною любовью. «Однажды», так впоследствии передавал сам Старец, «очень раздосадованный этим, я решился отомстить брату. Зная, что дед мой не любит шуму, и что, если мы дети бывало расшумимся, то он нас всех без разбора, и правого и виноватого, отдерет за чуб, я, чтобы подвести своего братишку под тяжелую руку деда, раздразнил его. Тот закричал, и выведенный из терпения дед, отодрал и меня и его. А последнее то мне и нужно было. Впрочем мне, и помимо деда, досталось за это порядком и от матери и от бабки». Рассказывая про свои детские проделки, смиренный старец укорял себя перед слушателями: «Покаюсь перед вами, — делал я то-то и то-то».

На самом деле, он был просто живой ребенок, как ртуть, и не был в состоянии ходить по струнке, как требовалось в строго-патриархальной семье.

По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, часослову и псалтири. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и не слышал ничего худого, т. к. воспитывался в строго церковной и религиозной среде.

При наступлении поры учения, юноша был определен сначала в духовное училище, а потом в семинарию. Из строгой семейной обстановки, он попал, по тому времени, в еще более строгую — школьную. Способности его были исключительные. Говорил его товарищ по семинарии: «тут, бывало, на последние деньги купишь свечку, твердишь твердишь заданные уроки; он же (Гренков) и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать, — точно как по писанному, лучше всех». В июле 1836 года Александр Гренков прекрасно окончил курс наук при добром поведении.

Сначала Александр Михайлович служил домашним учителем, а потом поступил наставником в Липецкое духовное училище.

Вскоре он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь.

Хотя он и выздоровел, но внутренняя борьба продолжалась еще долго. Александр Михайлович был по природе жизнерадостным, веселым, душой общества. Вот, как сам Старец рассказывает об этом периоде своей жизни: «После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять своей словоохотливости... Придешь домой — на душе непокойно; и подумаешь: ну, теперь уже все кончено навсегда, — совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости и опять наболтаешь. И так я мучился целых 4 года». Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызывало насмешки товарищей, над ним издевались.

Летом 1839 года по дороге на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, Александр Михайлович вместе с другом своим П. С. Покровским заехали в Троеруково к известному затворнику о. Илариону. Святой подвижник принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенное указание: «Иди в Оптину, ты там нужен». Впоследствии сам старец Амвросий полагал, что о. Иларион указал на Оптину, вследствии процветавшего там старчества. Как известно, у преп. Серафима, скончавшегося шесть лет до этого, не было учеников среди саровских монахов и потому в Сарове не существовало преемственного старчества.

Покровскому о. Иларион дал разрешение еще пожить в миру. Он поступил в Оптину позднее.

Вернувшись в Липецк, Александр Михайлович, по своим словам, продолжал еще «жаться» и не сразу мог решиться порвать с миром. Случилось это, однако, после одного вечера в гостях, когда он был особенно в ударе, смешил всех присутствующих до упада. Все были веселы и довольны и в прекрасном настроении разошлись по домам. Что же касается до Александра Михайловича, если и раньше в таких случаях он чувствовал раскаяние, то теперь его воображению живо представился его обет, данный Богу, вспомнилось ему горение духа в Троицкой Лавре, и прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через о. Илариона и на ряду с этим почувствовал свою несостоятельность и шаткость своих намерений.

На утро решимость на этот раз твердо созрела. Александр Михайлович решил бежать в Оптину тайно от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства.

Будучи уже в Оптиной, он доложил о своем намерении Тамбовскому архиерею. Он опасался, что уговоры родных и знакомых поколебают его решимость, и потому ушел тайно.

Мы видим из этого рассказа, какими чертами характера обладал по натуре о. Амвросий: его неимоверную живость, сметливость, выдающиеся способности все схватывать на лету, общительность, остроумие. Это была сильная, творческая, богатая натура.

Впоследствии все эти качества, составлявшие его сущность, не исчезли в нем, но по мере его духовного возрастания, преображались, одухотворялись (сублимировались), проникались Божией благодатью, давая ему возможность, подобно Апостолу, стать «всем вся», чтобы приобрести многих.

Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества: таких ее столпов, как игумен Моисей, старцы Лев (Леонид) и Макарий. Начальником скита был равный им по духовной высоте иеросхимонах Антоний, брат о. Моисея, подвижник и прозорливец.

Кроме них, среди братии было не мало выдающихся подвижников: 1. Архим. Мельхиседек, древний старец, в свое время удостоенный бесед с свят. Тихоном Задонским.

2. Флотский иеромонах Геннадий, подвижник, бывший дважды духовником Императора Александра II-го.

3. Иеродиакон Мефодий, прозорливый, лежавший 20 лет на одре болезни.

4. Бывший Валаамский игумен Варлаам, имевший дар слез и добродетель крайнего нестяжания. Приходили воры. «А вас, батюшка, воры обокрали?», спросили его. «Что же красть-то? Щепки что ли?!», улыбнулся старец. Он был сотаинник преп. Германа Аляскинского, в юные их годы на Валааме.

5. Иеродиакон Палладий. Тоже нестяжатель. Созерцатель. Знаток церковного чиноположения.

6. Иеросхимонах Иоанн. Из раскольников. Незлобивый. С детской простотой. С любовью давал советы. Всеми любимый.

7. Иеромонах Иннокентий — духовник старца Макария. Любитель безмолвия, и другие.

Вообще все иночество под руководством старцев носило на себе отпечаток духовных добродетелей: простота (нелукавство), кротость и смирение — были отличительными признаками оптинского монашества. Младшая братия старалась всячески смиряться, не только перед старшими, но и перед равными, боясь даже взглядом оскорбить другого и при малейшем поводе немедленно просили друг у друга прощение.

В такой высокого духовного уровня монашеской среде оказался новоприбывший молодой Гренков.

Сначала он жил на гостинице, переписывая для старца Льва книгу о борьбе со страстями: «Грешных Спасение».

В январе 1840 года он перешел жить в монастырь, пока еще не одеваясь в подрясник.

В это время шла канцелярская переписка с епархиальными властями по поводу его исчезновения и еще не последовал от калужского архиерея указ настоятелю Оптинскому о принятии в обитель учителя Гренкова.

В апреле 1840 года, Александр Михайлович Гренков был, наконец, одет в монашеское платье. Он был некоторое время келейником старца Льва и его чтецом (правило и службы). Работал на хлебне, варил хмелины (дрожжи), пек булки и был здоров.

Затем в ноябре 1840 года его перевели в скит. Оттуда молодой послушник не переставал ходить к старцу Льву для назидания.

В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию, то благословляться относительно кушаний, то ударять к трапезе, то по иным поводам. При этом он имел возможность сказать старцу о своем душевном состоянии и получить ответы. Цель была: чтобы не искушение побеждало человека, а чтобы человек побеждал искушение.

Старец Лев особенно любил молодого послушника, ласково называя его Сашей. Но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение. Делал вид, что гремит против него гневом. С этой целью дал ему прозвище «Химера». Под этим словом он подразумевал пустоцвет, который бывает на огурцах. Но за глаза про него говорил: «Великий будет человек».

При конце жизни, старец Лев призвал батюшку о. Макария и сказал ему об о. Амвросии: «Вот человек больно ютится к нам старцам. Я теперь уже очень слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу, владей им, как знаешь».

Думается, что эти полы великих старцев были для близкого к ним ученика подобием милоти Илииной, брошенной на Елисея.

После смерти старца Льва, брат Александр стал келейником старца Макария (1841-46). В 1842 г. он был пострижен в мантию и наречен Амвросием (память, 7 декабря). Затем последовало иеродиаконство (1843), а через 2 года (1845) — рукоположение в иеромонахи.

Для этой цели (посвящения) о. Амвросий поехал в Калугу. Был сильный холод. О. Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор он уже никогда не мог поправиться по настоящему.

Вначале, когда о. Амвросий еще как-то держался, однажды приезжал в Оптину преосв. Николай Калужский. Он сказал о. Амвросию: «А ты помогай о. Макарию в духовничестве. Он уж стар становится. Ведь это тоже наука, только не семинарская, а монашеская». О. Амвросию было тогда 34 года. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 г., когда после нового приступа своего недуга о. Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям и стал числиться на иждивении обители, как инвалид. Он с тех пор уже не мог совершать литургии; еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался и переобувался по несколько раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков. Пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало.

Несмотря на болезнь, о. Амвросий остался по прежнему в полном послушании у старца, даже в малейшей вещи давал отчет ему.

Теперь на него была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий общепонятный славянский язык «Лествица» Иоанна, игумена Синайского.

«Можно думать», говорит составитель его жития, «что эти книжные занятия имели для о. Амвросия и весьма воспитательное значение в жизни духовной. Один из участников этих занятий, между прочим, пишет: «Как щедро были мы награждены за малые труды наши! Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши: это объяснения Старца Макария, на такие места писаний отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто не посмел бы и вопросить его; а если бы и дерзнул на сие, то несомненно получил бы смиренный ответ: «я не знаю сего, это не моей меры; может быть ты достиг ее, а я знаю лишь: даруй ми, Господи, зрети моя прегрешения! Очисти сердце, тогда и поймешь».

Этот период жизни о. Амвросия являлся, как самый благоприятный для прохождения им искусства из искусств — умной молитвы. Однажды старец Макарий спросил своего любимого ученика о. Амвросия: «Угадай, кто получил свое спасение без бед и скорбей?» Сам старец Амвросий приписывал такое спасение своему руководителю старцу Макарию. Но в жизнеописании этого старца сказано, что «прохождение им умной молитвы, по степени тогдашнего духовного его возраста, было преждевременным и едва не повредило ему».

Главною причиною сего было то, что о. Макарий не имел при себе постоянного руководителя в этом высоком духовном делании. Отец же Амвросий имел в лице о. Макария опытнейшего духовного наставника, восшедшого на высоту духовной жизни. Поэтому он мог обучаться умной молитве действительно «без бед», т. е. минуя козни вражьи, вводящие подвижника в прелесть, и «без скорбей», приключающихся вследствие наших ложно-благовидных желаний, которыми мы себя часто обманываем. Внешние же скорби (как болезнь) считаются подвижниками полезными и душеспасительными. Да и вся, с самаго начала, иноческая жизнь о. Амвросия, под окормлением мудрых старцев, шла ровно, без особых преткновений, направляемая к большему и большему совершенствованию духовному.

А что стяжание, при помощи Божией, высокой умной молитвы есть, так сказать, венец, или завершение спасения, содеваемого на земле человеком, можно видеть из слов Иоанна Лествичника, который определил молитву «пребыванием и соединением человека с Богом; ибо кто соединился с Богом и пребывает в Нем, тот, хотя еще находится в сем бренном теле, но уже спасен».

Что слова о. Макария относились к о. Амвросию, можно видеть еще и из того, что о. Амвросий в последние годы жизни своего старца, достиг уже высокого совершенства е жизни духовной. Ибо, как в свое время старец Лев называл о. Макария святым, также теперь и старец Макарий относился к о. Амвросию.

Но это не мешало ему подвергать его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и др. иноческих добродетелей. Когда однажды за о. Амвросием заступились: «Батюшка, он человек больной!» — «А я разве хуже тебя знаю», скажет старец. «Но ведь выговоры и замечания монаху, это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души; а без сего, монах заржавеет».

Еще при жизни старца, с его благословения, некоторые из братии приходили к о. Амвросию для откровения помыслов.

Вот как об этом рассказывает о. игумен Марк (впоследствии окончивший жизнь на покое в Оптиной): «Сколько мог я заметить», говорит он, «о. Амвросий жил в это время в полном безмолвии. Ходил я к нему ежедневно для откровения помыслов, и почти всегда заставал его за чтением святоотеческих книг; если же не заставал его в келье, то это значило, что он находится у старца Макария, которому помогал в корреспонденции с духовными чадами, или трудился в переводах святоотеческих книг. Иногда же я заставал его лежащим на кровати и слезящим, но всегда сдержанно и едва приметно. Мне казалось, что старец всегда ходил перед Богом, или как бы всегда ощущал присутствие Божие, по слову псалмопевца: «предзрех Господа предо мною выну» (Пс. 15, 8), а потому все, что ни делал, старался Господа ради и в угодность Господу творить. Чрез сие он всегда был сетованен, боясь как чем не оскорбить Господа, — что отражалось и на лице его. Видя такую сосредоточенность своего Старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении. Да иначе мне и нельзя было быть. — Ставшему мне по обыкновению пред ним на колена и получившему благословение, он бывало весьма тихо сделает вопрос: «Что скажешь, брате, хорошенького?» Озадаченный его сосредоточенностью и благоумилением, я бывало скажу: простите, Господа ради, батюшка, м. б. я не вовремя пришел?» — «Нет, скажет Старец, говори нужное, но вкратце». И, выслушав меня со вниманием, преподаст полезное наставление с благословением и отпустит с любовью. Наставления же он преподавал не от своего мудрования и рассуждения, хотя и богат был духовным разумом. Если он учил духовно относившихся к нему, то в чине учащегося, и предлагал не свои советы, а непременно деятельное учение свв. Отцов». Если же о. Марк жаловался о. Амвросию на кого-либо обидевшего его — «Старец, бывало, скажет плачевным тоном: «Брате, брате! я человек умирающий». Или: «я сегодня-завтра умру. Что я сделаю с этим братом? Ведь я не настоятель. Надобно укорять себя, смиряться пред братом, — и успокоишься». Такой ответ вызывал в душе о. Марка самоукорение и он, смиренно поклонившись Старцу и испросив прощение, уходил успокоенный и утешенный «как на крыльях улетал».

Кроме монахов, о. Макарий сближал о. Амвросия и с своими мирскими духовными чадами. Видя его беседующего с ними, старец Макарий шутливо промолвит: «Посмотрите-ка, посмотрите! Амвросий-то у меня хлеб отнимает».

Так старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. Когда же старец Макарий преставился (7 сент. 1860), хотя он не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что о. Амвросий стал на его место.

После смерти архимандрита о. Моисея, настоятелем был избран о. Исаакий, который относился к о. Амвросию, как к своему старцу до самой его смерти. Таким образом в Оптиной Пустыни не существовало никаких трений между начальствующими лицами.

Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая «хибаркой», для приема женщин. И целых 30 лет (до отъезда в Шамординскую женскую общину) он простоял на Божественной страже, предавшись служению ближним.

Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в момент, когда во время его болезни, жизнь его была в опасности.

При нем было два келейника: о. Михаил и о. Иосиф (будущий старец). Главным письмоводителем был о. Климент (Зедергольм), сын протестантского пастора, перешедший в православие, ученейший человек, магистр греческой словесности.

Для слушания утреннего правила по началу он вставал часа в 4 утра, звонил в звонок, на который являлись к нему келейники и прочитывали: утренние молитвы, 12 избранных псалмов и первый час, после чего он наедине пребывал в умной молитве. Затем, после краткого отдыха, Старец слушал часы: третий, шестой с изобразительными и, смотря по дню, канон с акафистом Спасителю, или Божией Матери, каковые акафисты он выслушивал стоя.

После молитвы и чаепития, начинался трудовой день, с небольшим перерывом в обеденную пору. Пища съедалась Старцем в таком количестве, какое дается трехлетнему ребенку. За едой келейники продолжали ему задавать вопросы по поручению посетителей. Но иногда, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить отуманенную голову, Старец приказывал прочесть себе одну, или две басни Крылова. После некоторого отдыха, напряженный труд возобновлялся — и так до глубокого вечера. Несмотря на крайнее обессиление и болезненность Старца, день всегда заключался вечерним молитвенным правилом, состоявшим из малого повечерия, канона Ангелу Хранителю и вечерних молитв. От целодневных докладов, келейники, то и дело приводившие к Старцу и выводившие посетителей, едва держались на ногах. Сам Старец временами лежал почти без чувств. После правила Старец испрашивал прощение, елика согреши делом, словом, помышлением. Келейники принимали благословение и направлялись к выходу. Зазвонят часы. «Сколько это?», спросит Старец слабым голосом, — ответят — «Двенадцать». «Запоздали», скажет.

Через два года Старца постигла новая болезнь. Здоровье его, и без того слабое, совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и должен был причащаться в келье. В 1868 г. состояние его здоровья было столь плохо, что стали терять надежду на поправление. Была привезена Калужская Чудотворная Икона Божией Матери. После молебна и келейного бдения и затем соборования, здоровье старца поддалось лечению, но крайняя слабость не покидала его во всю его жизнь.

Такие тяжелые ухудшения повторялись не раз; Старец говорил о себе: «Иногда так прижмет, что думаю, вот конец!»

Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденный к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении сил, принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова: «Сила Божия в немощи совершается». Не будь он избранным сосудом Божиим, через который Сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой гигантский труд, не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Животворящая Божественная благодать здесь явно присутствовала и содействовала.

Таким просветленным, пронизанным насквозь Божией благодатью и был в действительности великий старец о. Амвросий. «Совершенно соединивший чувства свои с Богом», говорит Лествичник, «тайно научается от Него словесам Его». Это живое общение с Богом и есть дар пророческий, та необыкновенная прозорливость, которой обладал о. Амвросий. Об этом свидетельствовали тысячи его духовных чад. От старца не было сокрыто, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Приведем слова о старце одной его духовной дочери: «Как радостно забьется сердце, когда, идя по темному лесу, увидишь в конце дорожки скитскую колокольню, а с правой стороны убогую келейку смиренного подвижника! Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете. Сколько людей перебывало здесь! И приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами радости; отчаянные — утешенными и ободренными; неверующие и сомневающиеся — верными чадами Церкви. Здесь жил «Батюшка» — источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние — не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на истинный путь. С утра и до вечера, удрученный недугом, Старец принимал посетителей, подавая каждому по потребности. Слова его принимались с верою и были законом. Благословение его, или особое внимание, считалось великим счастьем; и удостоившиеся этого выходили, крестясь и благодаря Бога за полученное утешение.

С утра и до вечера к нему приходили люди с самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъясняя его и давая ответ. Но в продолжении 10-15 минут такой беседы решался не один вопрос, в это время о. Амвросий вмещал в своем сердце всего человека — со всеми его привязанностями, желаниями — всем его миром внутренним и внешним. Из его слов и его указаний было видно, что он любит не одного того, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком, его жизнь, все, что ему дорого. Предлагая свое решение, о. Амвросий имел ввиду не просто одно само по себе дело, независимость могущих возникнуть от него последствий, как для лица, так и для других, но имея ввиду все стороны жизни, с которыми это дело сколько-нибудь соприкасалось. Каково же должно быть умственное напряжение, чтобы разрешать такие задачи? А такие вопросы предлагали ему десятки человек мирян, не считая монахов и полсотни писем, приходивших и отсылавшихся ежедневно. Слово старца было со властью, основанной на близости к Богу, давшей ему всезнание. Это было пророческое служение.

Для него не существовало тайн: он видел все. Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал его жизнь и его обстоятельства и зачем он сюда пришел. Отец Амвросий расспрашивал своих посетителей, но внимательному человеку по тому как и какие вопросы он ставит, было ясно, что Батюшке все известно. Но иногда по живости природы, это знание выказывалось наружу, что всегда приводило старца в смущение. Однажды к нему подошел молодой человек из мещан с рукой на перевязи и стал жаловаться, что никак не может ее вылечить. У старца был еще один монах и несколько мирян. Не успел тот договорить: «болит, шибко болит», как старец его перебил: «И будет болеть, зачем мать обидел?» Но сразу смутился и продолжал: «ты ведешь-то себя хорошо ли? Хороший ли ты сын?»

Батюшку нельзя себе представить без участливой улыбки, от которой становилось как то весело, тепло и хорошо, без заботливого взора, который говорит, что вот он сейчас для вас придумывает и скажет что-нибудь очень хорошее, без того оживления во всем — в движениях, в горящих глазах — с которым он вас выслушивает, и по которому вы хорошо понимаете, что в эту минуту он весь вами живет, и что вы ему ближе, чем сами себе.

От живости батюшки, выражение лица его постоянно менялось. То он с лаской глядел на вас, то смеялся с вами одушевленным молодым смехом, то радостно сочувствовал, если вы были довольны, то тихо склонял голову, если вы рассказывали что-нибудь печальное, то на минуту погружался в размышление. Когда вы хотели, чтобы он сказал, как вам поступить, то решительно принимался качать головой, когда он отсоветовал какую-нибудь вещь, то разумно и подробно глядя на вас, все ли вы понимаете, начинал объяснять, как надо устроить ваше дело.

Во все время беседы на вас зорко глядят выразительные черные глаза Батюшки. Вы чувствуете, что эти глаза видят вас насквозь, со всем, что в вас дурного и хорошего, и вас радует, что это так, что в вас не может быть для него тайны.

Голос у Батюшки был тихий, слабый, — а за последние месяцы он переходил в еле слышный шепот.

Чтоб понять хоть сколько-нибудь подвижничество о. Амвросия, надо себе представить, какой труд говорить более 12 часов в день, когда язык от усталости отказывается действовать, голос переходит в шепот, и слова вылетают с усилием, еле выговариваемые. Нельзя было спокойно смотреть на страшно изнеможенного старца, видя его голову, падающую на подушку; слыша, как язык его еле говорит, когда он при этом старался подняться, подробно рассуждать о том, с чем к нему приходили.

Созидающая деятельность была у него в крови. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давать свои пояснения. Он любил бодрых, сообразительных людей, соблюдающих слова: «сам не плошай» — и давал благословение, а с ним и веру в удачу самым смелым предприятиям.

Один помещик, зять оптинского монаха, часто посещавший Оптину и Старца, однажды пришел к Батюшке, который к нему обратился со словами: «Говорят» (Батюшка очень любил употреблять слово «говорят» для прикрытия своей прозорливости) «говорят, около тебя выгодное имение продается, — купи».

Помещик удивился. — «Продается, батюшка — и как бы хорошо купить, да это мечта одна: имение большое, просят чистыми деньгами — хоть дешево, а у меня денег нет».

«Денег ... повторил тихо батюшка, деньги-то будут». Потом они перешли к другим разговорам. На прощание о. Амвросий сказал: «Слышишь — имение-то купи». Помещик отправился домой на своих лошадях. По дороге жил его дядя, богатый, но страшно скаредный старик, избегаемый всей родней. Так случилось, что пристать было негде и пришлось заехать к дяде. Во время беседы дядя спрашивает: «Отчего ты не купишь имение, которое около тебя продается: хорошая покупка!» А тот отвечает: — «Что спрашиваешь, дядюшка! Откуда мне столько денег взять?» — «А если деньги найдутся: хочешь взаймы дам?» Племянник принял это за шутку, но дядя не шутил. Имение было куплено и новый владелец приехал распорядиться. Не прошло еще и недели, барину докладывают, что пришли купцы торговать лес. Лес этого имения они хотели купить не весь, а часть его. Стали говорить о цене: «Мы с тобой, барин, торговаться не будем — цену сразу поставим», и назвали ту цену, за которое было куплено все имение. Приходит к батюшке состоятельный орловский помещик, и, между прочим, объявляет, что хочет устроить водопровод в своих обширных яблоневых садах. Батюшка уже весь охвачен этим водопроводом. «Люди говорят, — начинает он со своих обычных в подобных случаях слов, — люди говорят, что вот как всего лучше», — и подробно описывает водопровод. Помещик, вернувшись в деревню, начинает читать об этом предмете; оказывается, что батюшка описал последние изобретения по этой части. — Помещик снова в Оптиной. «Ну, что водопровод?» — спрашивает Батюшка. Вокруг яблоки гнили, а у этого помещика — богатый урожай яблок.

Приехала к старцу почетная женщина, о которой сочли нужным немедленно доложить ему. — «У меня все равны — сказал старец, — мышка и маленькая, да пойди, поймай ее».

Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет цену и свои последствия; и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила Старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками, но индюшки у нее почему-то колели и хозяйка хотела ее рассчитать. «Батюшка!— обратилась она к нему со слезами, — сил моих нет; сама над ними не доедаю, — пуще глаз берегу, а колеют. Согнать меня барыня хочет. Пожалей меня, родимый». Присутствующие смеялись над ней. А Старец с участием спросил ее, как она их кормит, и дал ей совет как их содержать иначе, благословил ее и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индюшки у бабы уже не колели.

Что касается исцелений, им не было числа и перечислить их в этом, кратком очерке невозможно. Эти исцеления Старец всячески прикрывал. Посылал больных в Пустынь к преп. Тихону Калужскому, где был источник. До старца Амвросия в этой Пустыни не было слышно об исцеленных. Можно думать, что преп. Тихон стал исцелять по молитве Старца. Иногда о. Амвросий посылал больных к свят. Митрофану Воронежскому. Бывало, что исцелялись на пути туда и возвращались назад благодарить Старца. Иногда он, как бы в шутку, стукнет рукой по голове и болезнь проходит. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец, верно, сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная боль. Зная такую повадку Старца, некоторые бабы обращались к нему: «Батюшка Абросим! Побей меня, у меня голова болит».

Люди исцелялись не только от немощей, но и от неисцельных болезней.

Приведем лишь один случай. Рассказывала Монахиня Шамординской общины Агриппина. «Весной 1882 года на Пасху заболело у меня горло, — образовалась в нем рана, и я не могла ни есть, ни пить. Доктор объявил, что у меня горловая чахотка, и я должна ожидать смерти. Отправилась к Батюшке. Он и говорит мне: «из колодезя, что за скитом, бери в рот воды, и ежедневно полощи горло до трех раз». Через три дня он сам позвал меня к себе. Достав из под подушки три яйца и скушав желтки, вложил белки один в другой. Потом благословил о. Иосифу, келейнику, принести воды из колодезя. Благословив воду, он велел ею растереться, вернувшись к себе в келию, а яичные белки съесть.

«По приходе в келью, меня растерли водой, и дали мне яичные белки, которые я проглотила без боли. После этого я спала целые сутки и, проснувшись, почувствовала, что болезнь моя прошла, и я совершенно выздоровела. Не медля, я отправилась к Старцу. Монахини меня не узнали, подумав, что это не я, а родная моя сестра. Батюшка же меня встретил и благословил, сказав, что меня исцелил св. Тихон Калужский. С тех пор я не страдала горлом. Когда я объявила доктору о своем исцелении, он сказал, что это совершилось надо мною чудо, и что болезнь моя естественными средствами не могла быть излечена».

Автор настоящей книги Иван Михайлович Концевич во время войны в 1915 г. провел летние каникулы в Оптиной Пустыни. Ежедневное хождение в скит всегда было поучительно для молодого студента, но старцы, занятые приезжими посетителями, которые к ним приходили со всякими скорбями, специально не уделяли времени юному пришельцу. Они отдали его «на воспитание» отцу Иосифу (Полевому) опытному в духовной жизни, прожившему в Оптиной десятки лет. В миру — директор банка, он был широкообразованным человеком. В течение двух месяцев, проведенных И. М. в Оптиной, часто, после церковных служб, о. Иосиф приглашал И. М. в свою келью. В беседе с ним перед молодым студентом раскрывался духовный мир.

От о. Иосифа И. М. услышал случай из жизни старца Амвросия, не попавший в его жизнеописания.

Однажды старец Амвросий, согбенный, опираясь на палочку, откуда-то шел по дороге в скит. Вдруг ему представилась картина: стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет крестьянин. Потеря лошади-кормилицы в крестьянском быту ведь сущая беда! Приблизившись к павшей лошади, Старец стал трижды медленно ее обходить. Потом, взяв хворостину, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!», и лошадь послушно поднялась на ноги.

Старец поучал народ народными же пословицами и поговорками с присущим ему юмором. Самую глубокую мудрость вкладывал он в меткие и остроумные слова, для более легкого усвоения и запоминания.

Напр., «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено — там ни одного». «Не хвались горох, что ты лучше бобов: размокнешь — сам лопнешь».

«Отчего человек бывает плох? — Оттого, что забывает, что над ним Бог».

«Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеряет».

«Благое говорить — серебро рассыпать, а благоразумное молчание — золото».

Одной особе, стыдившейся признаться в грехе, он сказал: «Сидор да Карп в Коломне проживают, а грех да беда с кем не бывают?» Она залилась слезами, бросилась Старцу в ноги, и призналась в своем грехе.

«Праведных ведет в царство Божие Апостол Петр, а грешных Сама Царица Небесная».

В день всех святых Батюшка сказал: «Все они были, как и мы, грешные люди, но покаялись и, принявшись за дело спасения, не оглядывались назад, как жена Лотова». На замечание, что мы все смотрим назад, Батюшка пояснил: «за то и подгоняют нас розгами и бичем, т.е. скорбями да неприятностями, чтобы не оглядывались».

Осуждавшей других, Старец сказал: « ... у них, м. б., есть такое тайное добро, которое выкупает все другие в них недостатки, и которых ты не видишь. В тебе же много способности к жертве. Но Господь сказал: Милости хочу, а не жертвы. А милости-то у тебя и мало... Свои жертвы видишь и ими превозносишься. Смиряйся больше духом, — смирение и дела заменяет. Терпи все невзгоды и предавайся Богу».

Такими и многими другими словами поучал и спасал приходящий к нему народ.

Но Старцу, как и другим святым, было свойственно являться, по мере нужды, людям, находившимся в обстоянии, или на яву, или во сне, для оказания им помощи. Вот несколько случаев.

Прибыл к старцу в Шамордино человек Божий, именем Гаврюша, лет сорока от роду, один из тех, кого Господь уподобил детям, сказав, что таковых есть Царствие Божие (Лук. 18, 16). Он жил в Ливенском уезде Орловской губернии и был расслаблен, трясся всем телом и еле мог говорить и принимать пищу. Ноги его не действовали; он лежал и молился Богу. Замечали, что ему многое открыто. Последнюю весну ему явился о. Амвросий и он встал на ноги и объявил, что идет в Шамордино. Но т. к. ноги его были весьма слабы и походка неровная, то мать хотела его вести по железной дороге, но он пошел пешком. Старца он встретил под Шамординым. Тот тихо ехал откуда-то. Вокруг него был народ. — «Батюшка!», закричал Гаврюша своим малопонятным языком, — «ты меня звал, я пришел». Батюшка тотчас вышел из экипажа, подошел к нему и сказал: «здорово, гость дорогой! Ну, живи тут»...

Передавал скитский иеромонах Венедикт: г-жа Карбоньер была тяжко больна, и лежала на одре несколько дней, не вставая. В одно время она увидела, что старец Амвросий входит в ее комнату, подходит к постеле, берет ее за руку и говорит: «вставай, полно тебе болеть». Она в то же время почувствовала себя настолько крепкою, что могла встать и на следующий день отправилась пешком из г. Козельска в Шамордино, где проживал тогда Батюшка, и поблагодарить его за исцеление. Батюшка ее принял, но разглашать об этом до кончины своей не благословил.

Другой рассказ: «Выйдя из ограды, я обратил внимание на какое-то особое движение в группе женщин. Какая-то довольно пожилая женщина, с болезненным лицом, сидя на пне, рассказывала, что она шла с больными ногами пешком из Воронежа, надеясь, что старец Амвросий исцелит ее, и, что, пройдя пчельник, в семи верстах от монастыря, она заблудилась, выбилась из сил, попав на занесенные снегом тропинки, и в слезах упала на сваленное бревно, но что к ней подошел какой-то старичек в подряснике и скуфейке, спросил о причине ее слез и указал ей клюкою направление пути. Она пошла в указанную сторону и, повернув за кусты, тотчас увидела монастырь. Все решили, что это монастырский лесник; в это время на крыльце показался келейник, который спросил: «где тут Авдотья из Воронежа?» Все молчали, переглядываясь. Келейник повторил свой вопрос громче, прибавив, что ее зовет Батюшка. — «Голубушки мои! Да ведь Авдотья из Воронежа, я сама и есть!» воскликнула рассказчица с больными ногами. Все расступились и странница, проковыляв до крылечка, скрылась в его дверях.

Она вышла через 15 мин. и на вопросы, рыдая, отвечала, что старичек, указавший ей дорогу в лесу был никто иной, как сам о. Амвросий или кто либо уж очень похожий на него. Что ж это такое? Сам о. Амвросий зимой никогда не выходил из кельи, а похожего на него в монастыре нет. И как он мог в самый момент ее прихода к его «хибарке» знать кто она и откуда пришла? — спрашивает себя очевидец.

О. Амвросий, явившийся на яву трижды, настойчиво будил одну сельскую матушку, говоря, что сейчас ее мужа убьют. Бросившись к мужу, ей действительно удалось помешать совершиться убийству. Этот рассказ стал известен в Оптиной Пустыни от нее лично, когда она приехала благодарить старца за спасение.

А вот рассказ слепого монаха о. Иакова, взятый из дневника «На берегу Божией Реки», печатавшегося в Троице-Сергиевской Лавре.

«Было это», говорит он, «лет двадцать пять тому назад. В то время я еще был только рясофорным послушником и нес послушание канонарха. Как-то раз случилось мне сильно смутиться духом, да так смутиться, что хоть уходи из монастыря. Как всегда бывает в таких случаях, вместо того, чтобы открыть свою душевную смуту старцу, — а тогда у нас старцем был великий батюшка о. Амвросий, — я затаил ее в своем сердце и тем дал ей такое развитие, что почти порешил в уме уйти и с послушания, и даже вовсе расстаться с обителью. День ото дня помысел этот все более и более укреплялся в моем сердце и, наконец, созрел в определенное решение: уйду! здесь меня не только не ценят, но еще и преследуют: нет мне здесь места, нет и спасения! На этом решении я и остановился, а старцу, конечно, решения своего открыть и не подумал. В таких случаях, подобных моему, теряется и вера к старцам — такиеж, мол, люди, как и мы все грешные... И, вот, придя в келью от вечернего правила, — дело было летом, — я в невыразимой тоске прилег на свою койку, и сам не заметил, как задремал. И увидел я во сне, что пришел я в наш Введенский собор, а собор весь переполнен богомольцами, и все богомольцы, вижу я, толпятся и жмутся к правому углу трапезной собора, туда, где у нас обычно стоит круглый год плащаница до выноса ее к Страстям Господним.

— «Куда», спрашиваю, «устремляется этот народ?»

—«К мощам», отвечают, «Святителя Тихона Задонского!»

Да, разве, — думаю я, Святитель у нас почивает? — ведь он в Задонске! Тем не менее и я направляюсь вслед за другими богомольцами к тому углу, чтобы приложиться к мощам великого Угодника Божия. Подхожу и вижу: стоит передо мною на возвышении рака; гробовая крышка закрыта и народ прикладывается к ней с великим благоговением. Дошла очередь и до меня. Положил я перед ракой земной поклон и только стал восходить на возвышение, чтобы приложиться, смотрю — открывается передо мной гробовая крышка и во всем святительском облачении из раки подымается сам Святитель Тихон. В благоговейном ужасе падаю я ниц; и пока падаю, вижу, что это не Святитель Тихон, а наш старец Амвросий, и что он уже не стоит, а сидит и спускает ноги на землю, как бы желая встать мне навстречу...

«Ты что это?» — прогремел надо мной грозный старческий голос. — «Простите, батюшка, Бога ради», пролепетал я в страшном испуге.

— «Надоел ты мне со своими «простите»!» — гневно воскликнул старец.

Передать невозможно, какой объял в ту минуту ужас мое сердце, и в ужасе этом я проснулся.

Вскочил я тут со своей койки, перекрестился ... В ту же минуту ударили в колокол к заутрени, и я отправился в храм, едва придя в себя от виденного и испытанного.

Отстоял я утреню, пришел в келью и все думаю: чтоб значил, поразивший меня сон? Заблаговестили к ранней обедне, а сон у меня все не выходит из головы, — я даже и отдохнуть не прилег в междучасие между утреней и ранней обедней. Все, что таилось во мне и угнетало мое сердце столько времени, все это от меня отступило, как будто и не бывало и только виденный мною сон один занимал все мои мысли.

После ранней обедни я отправился в скит к старцу. Народу у него в это утро было, кажется, еще более обыкновенного. Кое-как добрался я до его келейника о. Иосифа, и говорю ему:

— «Мне очень нужно батюшку видеть».

— «Ну», — отвечает он, — «вряд ли, друг, ты ныне до него доберешься: сам видишь, сколько народу! да и батюшка что-то слаб сегодня».

Но я решил просидеть хоть целый день, только бы добиться батюшки. Комнатку, в которой, изнемогая от трудов и болезней, принимал народ на благословение старец, отделяла от меня непроницаемая стена богомольцев. Казалось, что очередь до меня никогда не дойдет. Помысел мне стал нашептывать: уйди! все равно не дождешься!... Вдруг слышу голос Батюшки:

— «Иван» (меня в рясофоре Иваном звали), «Иван, пойди скорей ко мне сюда!»

Толпа расступилась и дала мне дорогу. Старец лежал весь изнемогши от слабости на своем диванчике.

«Запри дверь», сказал он мне еле слышным голосом. Я запер дверь и опустился на колени перед старцем.

«Ну», сказал мне батюшка, «а теперь расскажи мне, что ты во сне видел!»

Я обомлел: ведь, о сне этом только и знали, что грудь моя и подоплека. И при этих словах, изнемогший старец точно ожил, приподнялся на своем страдальческом ложе, и бодрый, и веселый стал спускать свои ноги с дивана на пол совсем так, как он их спускал в моем сновидении. Я до того был поражен прозорливостью батюшки, особенно тем способом, которым он открыл мне этот дар благодати Божественной, что я вновь, но уже въяве, пережил то же чувство благоговейного ужаса и упал головой в ноги старца. И над головой услышал я его голос:

«Ты что это?»

«Батюшка», чуть слышно прошептал я, «простите, Бога ради!» И вновь услышал я голос старца:

«Надоел ты мне со своими «простите»!»

Но не грозным укором, как в сновидении, прозвучал надо мною голос батюшки, а той дивной лаской, на которую он один и был способен, благодатный старец.

Я поднял от земли свое мокрое от слез лицо, а рука отца Амвросия с отеческой нежностью уже опустилась на мою бедную голову и кроткий голос его ласково мне выговаривал:

«Ну и как мне было иначе вразумить тебя, дурака?», кончил такими словами свой выговор Батюшка.

А сон так и остался ему не рассказанным; да что его было и рассказывать, когда он сам собою рассказался в лицах! И с тех пор и до самой кончины великого нашего Старца, я помыслам вражьим об уходе из Оптиной не давал воли».

«Батюшка», обратился к о. Иакову слушатель его повествования, «ну, а после о. Амвросия к кому вы прибегаете со своими скорбями и помыслами?»

«Куда теперь ходить убогому Иакову?» — ответил он на этот вопрос, «храм Божий да келья, — только и есть у слепого две привычные дороги, по которым он ходит с палочкой и не спотыкается. А в больших скорбях Сам Бог не оставляет Своею милостью. Было это, скажу я вам, осенью позапрошлого года. В моей монашеской жизни совершилось нечто, что крайне расстроило весь мой духовный мир. В крайнем смущении, даже в гневе, провел этот день, когда мне эта скорбь приключилась, и в таком состоянии духа достиг я время совершения своего келейного правила. Приблизительно в девять часов вечера того памятного дня, ни мало не успокоившись и не умиротворившись, я без всякого чувства, только лишь по 36-летней привычке, надел на себя полумантию, взял в руки четки и стал на молитву в святом углу, перед образницей. К тому времени, когда со мной случилась эта скорбь, я уже почти совсем ослеп — мог видеть только дневной свет, а предметов уже не видел... Так, вот, стал я на молитву, чтобы совершить свое правило, хочу собраться с мыслями, хочу привести себя в молитвенное настроение, но чувствую, что никакая молитва мне не идет и не пойдет на ум. Настроение моего духа было, приблизительно, такое же, как тогда, двадцать пять лет тому назад о чем я вам только что рассказывал. Но тогда жив был еще о. Амвросий, думал я, старец мой от дня моего поступления в обитель, ему была дана власть надо мной, а теперь я и убог и совершенно одинок духовно — что мне делать? Оставалось одно: изливать свои гневные чувства в жестоких словах негодования, что я и делал. Укорял я себя в этом всячески, но остановить своего гнева не мог.

И, вот, совершилось тут со мною нечто странное и необычайное: стоял я перед образами, перебирая левой рукой четки, и внезапно увидел какой-то необыкновенный ослепительный свет. Глазам моим представился ярко освещенный этим светом цветущий луг. И вижу я, что иду по этому лугу сам, и трепещет мое сердце от прилива неизведанного еще мною сладкого чувства мира души, радости, совершеннейшего покоя и восхищения от красоты и этого света и этого неизобразимо-прекрасного луга. И когда я в восторге сердечном созерцал всю радость и счастье неземной красоты этой, глазам моим в конце луга представилась невероятно крутая, высочайшая, совсем отвесная гора. И пожелало мое сердце подняться на самую вершину горы этой, но я не дал воли своему желанию, сказав себе, что человеческими усилиями не преодолеть страшной крутизны этой. И как я только помыслил, в то же мгновение очутился на вершине горы, и из вида моего пропал тот прекрасный луг, по которому я шел, а с горы мне открылось иное зрелище: насколько мог обнять мой взор, открывшееся передо мной пространство, оно все было покрыто чудной рощей, красоты столь же неизобразимой человеческим языком, сколь и виденный раннее луг. И по роще этой были рассеяны храмы разной архитектуры и величины, начиная от обширных и величественных соборов и кончая маленькими часовнями, даже памятниками, увенчанными крестами. Все это сияло от блеска того же яркого, ослепительного света, при появлении которого предстало восхищенным глазам моим это зрелище. Дивясь великолепию этому, иду по горе и вижу, что предо мною вьется, прихотливо изгибаясь, узкая горная тропинка. И говорит мне внутреннее чувство сердца моего: тебе эта тропинка хорошо знакома, — иди по ней смело, не заблудишься! — Я иду и, вдруг, на одном из поворотов вижу: сидит на камне незнакомый мне благообразный старец — таких на иконах пишут. Я подхожу и спрашиваю:

«Батюшка, благословите мне сказать, что это за удивительная такая роща и что это за храмы?»

«Это», — ответил мне старец, — «обители Царя Небесного, ихже уготова Господь любящим Его».

И когда говорил со мною старец, я увидел, что из всех этих храмов ближе всех стоит ко мне в этой дивной роще великолепный, огромных размеров храм, весь залитый сиянием дневного света. Я спросил старца:

«Чей это, батюшка, храм?»

«Этот храм», ответил он мне, «Оптинского старца Амвросия».

В это мгновение я почувствовал, что из рук моих выпали четки и, падая, ударили меня по ноге.

Я очнулся.

И, как стал я в 9 часов на молитву, в том же положении я и очнулся от бывшего мне видения: стою в полумантии пред своими иконами, только стенные часы мои мерно постукивают маятником. Заблаговестили к заутрени: был час по полуночи.

Видение мое продолжалось, таким образом, четыре часа. И отпала от меня всякая скорбь, и со слезами возблагодарил я Господа, утешившего меня за молитвы, того приснопамятного, чей храм в обителях Царя Небесного стоял ко мне ближе всех остальных виденных мною храмов.

Но далеко не всем давалось видеть старца Амвросия во время его жизни в ореоле его святости и понимать все его действия, как совершаемая по наитию Свыше. Требовалась духовная восприимчивость. Но вот несколько рассказов тех лиц, которые сподобились видеть старца в состоянии благодатного озарения.

«Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате. Читали молебный канон Богородице. Один из скитских иеромонахов решился в это время подойти к Батюшке. Глаза о. Амвросия были устремлены на небо, лицо сияло радостью, яркое сияние почило на нем, так что этот священноинок не мог его вынести.

Такие случаи, когда исполненное дивной доброты лицо старца, чудесно преображалось, озаряясь благодатным светом, почти всегда происходили в утренние часы во время, или после его молитвенного правила.

Однажды Старец с вечера назначил прийти к себе двум супругам, имевшим до него важное дело, в тот час утра, когда он не начинал еще приема. Они вошли к нему в келью. Старец сидел на постеле в белом монашеском балахоне и в шапочке. В руках у него были четки. Лицо его преобразилось. Оно особенно как-то просветлело, и все в кельи его приняло вид какой-то торжественности. Пришедшие почувствовали трепет, и вместе с тем их охватило невыразимое счастье. Они не могли промолвить слова, и долго стояли в забытьи, созерцая лик старца. Вокруг было тихо и Батюшка молчал. Они подошли под благословение. Он безмолвно осенил их крестным знамением. Они еще раз окинули взором эту картину, чтобы навсегда сохранить ее в сердце. Старец все с тем же преображенным ликом был погружен в созерцание. Так они и вышли от него, не сказав ни слова.

Другой случай. Пришел, по обычаю, к Старцу, в конце утреннего правила его письмоводитель скитский иеромонах Венедикт. Старец, отслушав правило, сел на свою кровать. О. Венедикт подходит под благословение, и к великому своему удивлению, видит лицо Старца светящимся. Но лишь только он получил благословение, как этот дивный свет скрылся.

Спустя немного времени, о. Венедикт опять подошел к Старцу, когда уже тот находился в другой келье и занимался с народом, и в простоте своей спросил: «Или вы, Батюшка, видели какое видение?» Старец не сказал ему ни слова, только слегка стукнул по голове его рукой: знак старческого благоволения.

Еще рассказ вышеупомянутого о. игумена Марка. «В бытность Старца в Шамординской обители», пишет он, «однажды на Страстной неделе я, как готовивший к причастию Божественных Таин, вхожу к нему в келью для исповеди, и к изумлению моему вижу на его лице полную сосредоточенность, глубокое внимание к чему-то им созерцаемому и трепетное благоговение. Лицо его при этом было покрыто радостным румянцем. Увидев сие, я поддался обратно из кельи, я только спустя некоторое время, вошел к старцу».,

А Шамординские монахини сказывают, что им нередко приходилось видеть лицо Старца прославленным неземною славою.

Преданная духовная дочь записала следующее:

«Батюшка говорил с кем-то в толпе, и смотрел прямо на кого-то. Вдруг я вижу, из глаз его, на кого-то устремленных, вышли два луча, как бы солнечных. Я замерла на месте. И все время так было, пока Старец смотрел на кого-то».

«В келье его горели лампадки и маленькая восковая свечка на столике. Читать мне по записке было темно и некогда. Я сказала, что припомнила, и то спеша, а затем прибавила: «Батюшка, что сказать вам еще? В чем покаяться? — забыла». Старец упрекнул меня в этом. Но вдруг он встал с постели, на которой лежал. Сделав два шага, он очутился на середине своей кельи. Я невольно на коленях повернулась за ним. Старец выпрямился во весь свой рост; поднял голову и воздел свои руки кверху, как бы в молитвенном положении. Мне представилось в это время, что стопы его отделились от пола. Я смотрела на освещенную его голову и лицо. Помню, что потолка в келье как будто не было, он разошелся, а голова Старца, как бы ушла вверх. Это мне ясно представлялось. Через минуту Батюшка наклонился надо мной, изумленной виденным, и, перекрестив меня, сказал следующие слова: «Помни, вот до чего может довести покаяние. Ступай». Я вышла от него шатаясь и всю ночь проплакала о своем неразумии и нерадении. Утром нам подали лошадей и мы уехали. При жизни старца я никому не смела рассказать этого. Он мне раз навсегда запретил говорить о подобных случаях, сказав с угрозою: «А то лишишься моей помощи и благодати».

Основание Шамординского монастыря и кончина Старца

Шамордино расположено в восхитительной местности — на широкой луговине над крутым обрывом. Густой лиственный лес лепится по почти отвесному скату. А там, глубоко внизу, изгибается серебряной лентой речка Сирена. За нею привольные луга, а дальше взбегающая кой-где холмистыми перекатами равнина, сливается с горизонтом, оттенками в иных местах далекими борами или перелесками.

Усадьба Шамордино в версте от деревни того же имени и в стороне от большой калужской дороги и принадлежала небогатому помещику Калыгину, жившему здесь со старушкой-женой. В 1871 г. имение это в 200 десятин земли было куплено послушницею старца, вдовою помещицей Ключаревою (в иночестве Амвросия); и она, и покойный ее муж, богатый помещик Ключарев, чрезвычайно уважали старца, и во всем ему подчинялись. Они по благословению старца, разлучась друг с другом, проходили жизнь иноческую. Вот эта мать Амвросия и стала владетельницею Шамордина. За год до продажи имения, старику Калыгину было видение: ему представлялась в его имении церковь в облаках. У матери Амвросии были две внучки-близнецы, от ее единственного сына. Потеряв первую жену, мать этих девочек, молодой Ключарев женился вторично, а девочки жили у бабушки. Для этих внучек мать Амвросия и отвела Шамординскую усадьбу, где все было поновлено, поставлен новый дом. Мать Амвросия часто приезжала в Шамордино, из Оптиной, где она постоянно жила в особом корпусе в окрестностях монастыря. Посещал усадьбу и старец, от которого не раз слыхали тут слово: «у нас здесь будет монастырь». Ходит, бывало, старец по усадьбе, осматривает все, вдруг остановится на каком-нибудь месте, велит вымерить его длину и ширину и поставит колышки. Уже тогда, зная по прозорливости своей, что здесь возникнет обитель, старец обдумывал и прикидывал, где какие будут постройки.

В Шамордине вместе с маленькими барышнями Ключаревыми поселились некоторые бывшие крепостные матери Амвросии, искавшие тишины и молитвы, так что жизнь здесь шла вроде монашеской.

Бабушка, уверенная, что внучки ее будут жить в миру, старалась дать им хорошее светское воспитание. Когда они стали подростать, бабушка просила старца благословить ей приискать для них француженку, чтобы их обучить бегло говорить по-французски и следить, чтобы они одевались наряднее. Но старец не позволил ей этого сделать, что ее сильно огорчило.

Девочки были крестницами старца и с раннего детства отличались глубокой набожностью. Они часто молились, очень любили оптинские длинные службы и так твердо знали порядок богослужения, что сами проводили всенощные. Они подвижничали, отказывались от мяса и ели лишь по убеждению отца Амвросия. Бабушка выражала опасения, что они повредят тем свое здоровье, а старец отвечал ей: «пусть молятся — они слабого здоровья». Старушка не понимала слов прозорливого старца, который другим прямо говорил о своих крестницах: «Ничего, они знают, что готовятся туда».

Желая обеспечить благосостояние внучек и вследствие настойчивых советов старца, мать Амвросия приобрела еще три дачи: Руднево, Преображенское и Акатово, не совсем понимая, к чему покупается такое количество леса, точно собираются строить целый город. Положила она на имя внучек и капиталец, при чем было оговорено, что в случае смерти их, в Шамординской усадьбе должна быть устроена женская община, и для обеспечения ее дела послужат три упомянутые дачи и капитал, положенный на имя барышень Ключаревых.

13 марта 1881 г. мать Амвросия скончалась, и оставшиеся после нее еще в большем сиротстве десятилетние внучки, унаследовав эти имения, продолжали жить со своими нянями, воспитательницей и сестрами-послушницами в Шамордине.

Так прошел год. Сиротки-сестры Вера и Любовь жили тою же тихою жизнью, горячо любя друг друга и никогда не расставались. Они не знали детских шалостей, одевались просто, ценили иноческую жизнь, монашеское богослужение. В крестницах старца все сильнее разгорался огонек любви к Богу. Не раз говорили они своим няням: «Мы не хотим жить более двенадцати лет: что хорошего в этой жизни?»

Между тем отец их не одобрял уединенную жизнь сестер и определил их в Орел в пансион; на лето 1883 года была приготовлена для них дача. Всей душой рвались сиротки из непривычного для них мира под крылышко старца Амвросия. В мае они, прежде чем поселиться на даче, приехали в Оптину. Тридцать первого мая обе они заболели дифтеритом. Их положили в разных комнатах, исповедовали, приобщили. Пока хватало у них сил, они часто писали к батюшке записочки, в которых просили его св. молитв и благословения.

4-го июня скончалась Вера, а за нею последовала Любовь.

Теперь нужно было во исполнении воли матери Амвросии учреждать в Шамордине женскую общину.

Шамординская обитель прежде всего удовлетворяла ту горячую жажду милосердия к страждущим, которою всегда полон был о. Амвросий. Сюда он посылал многих беспомощных.

Приходит к батюшке молодая женщина, оставшаяся больною вдовою в чужой семье. Свекровь ее гонит и говорит: «Ты, горемычная, хоть бы удавилась: тебе не грех». Старец выслушивает ее, всматриваясь в нее, и говорит: «Ступай в Шамордино». Муж бросил тяжко больную жену: ее летом привезли к старцу. Батюшка вышел к ней, благословил и шутливо проговорил: «Ну, этот хлам-то у нас сойдет: отвезите ее в Шамордино».

Из бесприютных детей составился обширный Шамординский приют. Старец любил, бывая в Шамордине, приходить в этот приют. Дети нежно теснились к нему и он садился среди них на лавку. Они запевали ему, сочиненную в честь его песнь: «Отец родной», или пели тропарь Казанской иконе, которой посвящена обитель. При детском пении, переполненное любовью сердце старца трепетало и слезы ручьем текли по бледным, впавшим щекам его.

Число сестер старцевой обители под конец превысило пять сотен. Был воздвигнут громадный многоглавый храм, замечательная трапеза и благотворительная деятельность все более и более расширялась.

Первой настоятельницей обители была Софья Мих. Астафьева, рожденная Болотова, окончившая жизнь в подвигах. Затем игуменья Евфросиния, усердная послушница старца. Последняя была м. Валентина.

Скажем несколько слов о первой шамординской игуменьи Софии, рожденной Болотовой, сестры оптинского иеромонаха-художника о. Даниила Болотова.

Мать София была незаменимой помощницей Старца по устроению юной обители его, что называется правой рукой. К сожалению, ее управление продолжалось недолго. Разумная, хорошо понимавшая и жизнь духовную и дела хозяйственные, всею душой преданная Старцу, она, под его непосредственным руководством, вступив на путь иноческой жизни и приняв самое тяжелое в обители послушание начальницы, стала подвизаться с великою ревностью. В мокрую, холодную погоду в осеннее время, случалось по целому дню, с утра и до вечера, ходила она сама по всей обители, следя за всеми монастырскими работами, и уж к ночи возвращалась в свою келью, вся промокшая и прозябшая. Эти труды и заботы, в соединении с строгой подвижнической жизнью, вскоре сломили ее крепкое здоровье. Кроме того, мать София несла еще личный крест: отрекшись от мира, она пожертвовала своим материнским чувством к дочери, которую теперь уже не она воспитывала. Много было ею пролито слез в ночной тиши. Она постепенно стала чахнуть и, мало-по-малу таяла, как свеча; наконец, 24 января 1888 г. уснула вечным сном праведницы, получив от Господа воздаяние, соответствующее ее великой ревности и трудам. Старец Амвросий, при воспоминании о ней, говаривал нередко с особенным чувством умиления: «Ах, мать! Обрела милость у Бога!»

Ввиду увеличивающегося все время числа сестер в обители, старец Амвросий не мог сам быть духовником каждой из них. Потому он передал многих духовничеству отца иеросхимонаха Анатолия (Зерцалова), который относился к ним с самой заботливой отеческой любовью, как это видно из его «Писем к монахиням».

Вначале ее деятельности мать София нашла в Шамордине всего лишь очень скромные строения: деревянный дом с домашней церковью и несколько изб для жилья сестер. Вот и все! Ни денег, ни имущества, ни запасов. А между тем население обители с каждым днем увеличивалось. Старец посылал в обитель не только работоспособных сестер, но еще больше больных и калек. Кроме того, к нему приносили детей, брошенных на произвол судьбы. Бедные дети, покрытые грязными тряпками, часто с золотушными ранами на теле — всех их он посылал в Шамордино. Население все увеличивалось, а средства уменьшались. Но мать София не падала духом. Как магнит притягивает железо, так обаятельная личность матери Софии стала привлекать в обитель самых разнообразных лиц: дворян, купцов, ремесленников, благотворительниц, занимавших всевозможное положение в обществе. Постепенно Шамордино стало отстраиваться, украшаться зданиями, твердо водворился устав Оптиной пустыни. Но, увы! Как выше сказано недолго наслаждалась Обитель миром и духовной радостью под ее водительством.

По кончине матери Софии, старцем была избрана настоятельницей мать Евфросиния Розова. Столь же глубоко-верующая, столь же преданная старцу, она не имела блестящих талантов администратора и духовного вождя, какими отличалась м. София. И старцу пришлось взять на себя все хлопоты по устройству обители, для чего он посещал лично обитель не один раз, и где он и скончался в 1891 году 10 октября, зазимовав там по случаю болезни.

Старец отбыл в Шамордино летом 1890 г. Жизнь его там была сопряжена с многими трудностями. «Матери и сестры, я у вас здесь на кресте!», говорил он монахиням. И, действительно, жизнь его, по словам близких лиц, была в это время невозможно трудная. Ни днем, ни ночью он не имел покоя и по неудобству помещения (которое до самой его кончины все только устраивалось и подготовлялось и от множества дел и окружавшего его народа. Болело сердце его и за оптинцев, оставшихся без своего духовного руководителя. Когда являлся к нему кто-нибудь из них, Батюшка уже не заставлял его долго ждать, — а с особенною любовью принимал и утешал. После Пасхи 1891 г. настоятельница обители тяжко заболела и ослепла. Она хотела подать в отставку, но старец не благословил. «Сама не подавай, а если велит подать начальство, то подай». К довершению всех скорбей, епархиальное начальство негодовало на него за его отлучку из Оптиной, что особенно обострилось к концу его жизни. Были придуманы всякие клеветы на Старца. Уже вначале 1891 г. Старец знал, что ему предстоит скоро умереть. 1-го января, рассказывают сестры, в самый первый день 1891 года утром, после обедни, батюшка вышел к сестрам особенно задумчивым, серьезным; сев на диван, он неожиданно начал читать стихотворенье: — «Лебедь на брегах Меандра песнь последнюю поет». — А мы, шутливо заметил Старец, могли бы переделать так: «Лебедь на брегах Шамандра песнь последнюю поет» — и объяснил, что лебедь поет только одну песнь — это перед своей кончиной.

Тогда никто не понял, что он говорил о себе, о своей кончине в том году. Предчувствуя ее, он особенно поспешно старался устроить монастырь. Так было построено много новых келий в Шамордине, благоустроен хутор в Руднево, в котором Старец предсказал, что будет церковь, что и совершилось после его кончины. В конце сентября Старец заболел болезнью ушей, соединенной с инфлуэнцией и постепенно начал таять ... Между тем недовольный архиерей собирался лично явиться в Шамордино и в своей карете вывезти Старца. К нему обращались сестры с вопросами: «Батюшка! Как нам встречать Владыку?» Старец отвечал: «Не мы его, а он нас будет встречать!» — «Что для Владыки петь?» Старец сказал: «Мы ему пропоем аллилуия». И действительно, архиерей застал старца уже в гробу и вошел в церковь под пение «аллилуия».

Траурная процессия с гробом старца, сопровождалась более чем тысячной толпой. Шел дождь, но свечи не гасли. По дороге из Шамординой в Оптину Пустынь останавливались у каждой деревни и служили литию. На другой день было совершено отпевание архиерейским служением и произнесен ряд знаменательных слов. Смерть старца была всероссийским горем, но для Оптиной и Шамордина и для всех духовных чад оно было безмерно.

Шамординский монастырь со строющимся собором, с его множеством насельниц, детским приютом и призреваемыми калеками остался без своего попечителя и прилива средств. Но вот, что нам стало известно из бесед с шамординской монахиней м. Александрой Гурко. Чайный торговец Перлов с семьей были в числе духовных чад старца. Ему явилась во сне Божия Матерь и велела принять на себя попечение о Шамординской обители. Перлов отвечал, что на нем лежит бремя чайной торговли. Но Матерь Божия обещала ему взять на Себя эту торговлю. После этого Перлов уже не щадил ни сил ни средств для помощи Шамординской обители. Туда потек его капитал.

В Оптиной Пустыни было принято пить Перловскій чай, этому следовали и верные оптинские посетители.

Пишущие эти строки обратились к прот. о. Иоанну Григору-Клочко, который хоронил в Париже госпожу Перлову, с просьбой написать нам все, что ему о ней известно. Ответ был такой:

«Письмо от 5-го сентября 1956 г. Относительно старушки Перловой (она была в тайном постриге), умершей от молниеносной грудной жабы, то она, как мне рассказывали дети, в течение получаса разговаривала с необычайной радостью на лице с оптинскими старцами, называя их поименно. Дети думали, что она бредит и всячески лаской старались успокоить ее, а она, переводя на них совершенно ясный взгляд, говорила: «ну, как вы не понимаете, как там хорошо». И опять взгляд в неведомую даль и продолжение восторженной беседы. Я не мало видел покойниц, старых людей, но такого светлого лица, как было у покойной, не запомню, — оно точно светилось, как освещенный фарфор».