САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ И О. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ПОДВИЖНИК

(Публикуется по журналу «Нива» 1903 г. №28).

I

19-го июля нынешнего года в одном из отдаленных уголков России предстоит народное религиозное торжество: мы говорим о знаменитой Саровской пустыни и о предстоящем торжественном открытии мощей преподобного отца Серафима, саровского чудотворца, причисленного к лику святых определением св. синода от 29-го января 1903 года.

В глухой и отдаленной пустыни, до которой и добраться-то трудно в обыкновенное время, нынче, в знаменательный день были построены две деревянные церкви. одна во имя Живоносного источника, а другая во имя Преображения Господня. Существовала еще третья церковь — в пещерах — во имя преподобных Антония и Феодосия печерских.

В 1706 году именным повелением императора Петра I-го был утвержден общежительный монастырский чин Саровской пустыни, а в 1711 году монастырю была дана, по просьбе схимонаха Исаакия, грамота от знаменитого Стефана Яворского, состоявшего тогда в сане митрополита рязанского и муромского.

19-го июля, будет великое празднество и грандиозное скопление народа. Мы сказали, что торжество прославления отца Серафима будет народным: действительно, память «старца саровского» особенно чтит наш народ, ему в особенности понятны и дороги деяния и подвиги отца Серафима, пользовавшегося еще при жизни любовью и популярностью почти во всей России. Отец Серафим окончил свою земную жизнь уже 70 лет тому назад, но память о нем живет в народе, словно он только что отошел из мира. Торжественное открытие его мощей и саровские празднества еще сильнее оживят воспоминания о нем и о самой пустыне, которую он так прославил своим подвижничеством, своей святой, учительной и созидательной жизнью.

Краткая история Саровской пустыни такова:

На ее месте находился прежде татарский городок Сараклыч или Саракнич, и жил в нем некий татарский князь Бехан, происходивший по прямой линии от Батыевых сподвижников. По взятии Казани Иоанном Грозным татарским владетельным князьям пришел конец; погиб и Бехан, и место, где он владел и княжил, подверглось разорению, запустело и стало называться «Старым Городищем». Спустя довольно долгое время, здесь появляются отдельные пустынножители, из которых приобрели некоторую известность «три монаха», жившие здесь один после другого. Наконец, уже в 1699 году в Старое Городище пришел на постоянное проживание из города Арзамаса (верст за шестьдесят) схимонах Исаакий, арзамасский уроженец; и когда к нему присоединилось для совместного жительства еще несколько людей, то он положил здесь начало монастырю и был первым строителем столь прославившейся впоследствии Саровской пустыни. Монастырь был учрежден в 1705 году на подаренной кадомским помещиком, князем Даниилом Ивановичем Кугушевым, земле.

Монастырь состоял вначале из нескольких выкопанных схимонахом Исаакием и его сотрудниками пещер, а позднее «В нынешняя лета, — гласил между прочим текст этой грамоты: — прошедшаго 1705 году, по Указу Благочестивейшаго, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Петра Алексиевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, и по грамотам Его Царскаго Пресветлаго Величества из казеннаго приказу о земном владении, такожде и из Патриаршаго приказу о церковном строении в уезде града Арзамаса на речках Сатисе и Саровке, на Старом Городище, пустом и лесном месте, от жительства людскаго в удалении, с единой стороны от Арзамаса пятьдесят верст, а с другой стороны — Темникова тридесять верст, строителю иеромонаху Исаакию с братиею (которой прежде сего на оном месте, пользы ради души своея, многия лета в уединении живяше по челобитью его), Указ Его Государев и благословение Архиерейсисое дадеся, и построен храм Божий в честь Пречистыя Девы Богородицы Марии, Живоноснаго ея источника и собрашася тамо жити монахи постническаго жития в прославление и славословие имене Божия чиновным церкве Господня установленным пением. И ради любве Божия, — продолжает грамота: — вси восхотеша там пребывати и благоискусно монашествовати, уставиша житие общее в келлиях своих, и зовется ныне Сатисоградасаровский пустынный монастырь».

Очень длинная и кудряво написанная грамота говорит далее о тех идеалах, которые поставили себе иноки, и, вообще, повторяет «чин» монастыря. Иноки, как они сами согласились и чему просят утверждения, должны «лобызати пустынное безмолвное житие во всяком терпении и в послушании у настоятеля быть безо всякого роптания. Пищу и питие и всякую вещь в монастыре и келлиях иметь обще, и никому в монастыре у себя и за монастырем у сродников и у прочих мирских людей и нигде, же всяких вещей, пищи и одежд и имения отнюдь не держать, и своим ничесого ни малыя вещи не называть, и без благословения настоятелева кто когда времени своего имать быти в келлиях ничего не делать, и за монастырь к сродникам и к прочим людям не ходить, пение церковное по уставу и преданное правило келейное исправлять всем в общем собрании благочинно и единогласно; вина, пива и всякого пьянственнаго пития настоятелю и прочей всей братии не пити и в обители сей не держать, а кто что Бога ради милостыню подаст, или вклад в сей монастырь деньги или какия вещи на пищу и одежду и какое либо церковное строение и на дело монастырское, то все отдавать в казну монастырскую общую и о том не прекословить».

Грамота заканчивается еще несколькими подобными поучениями и подписю: «Сию грамоту десницею моею подписах и укрепих, мироздания 7219 лета, от Рождества Бога Слова 1711 году, месяца Марта в 15 день. На подлинной грамоте было еще сверх того подписано: «Смиренный Стефан Митрополит рязанский и Муромский, Святейшаго Всероссийскаго Престола Патриаршаго Блюститель между Патриаршеством».

При грамоте были приложены еще и следующие стихи Стефана Яворского, посвященные пустынножителям саровским:

Братья, блюдитеся, черну нося ризу,

Имейте смирение, око держа низу.

Убегайте гордыни, тщеславия злаго,

Еже погубляет всем небесное благо.

Зависть, славолюбие и гнев отлагайте,

Постом и молитвою оных прогоняйте.

Лицемерства, лености лишатися тщитесь,

Но смиренно постяся, в молитвах трудитесь:

Едино и общее всем вам, всем да будет,

Не сумнитесь, понеже Бог вас не забудет.

II.

С основанием Саровской обители были связаны в свое время различные легенды и знамения: виднелся свет, сходящий с неба на Саровскую гору; слышен был колокольный звон, хотя еще не было колоколов. Народное внимание и симпатия к обители отметили ее возникновение этими поэтическими сказаниями. Впоследствии Саровская обитель стала насчитывать в рядах своих иноков нескольких известных подвижников, которые с особенной любовью «благоискусно монашествовали» и «лобзали пустынное безмолвное житие». К их числу принадлежат иноки: Марк, Лев, Дорофей, Илларион и Серафим. В особенности прославился последний — и вот нынче, 19-го июля, церковь и народ будут торжественно чествовать его память при открытии его мощей и при прославлении его святого отныне имени.

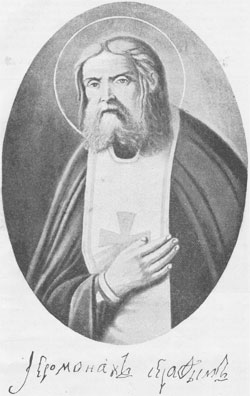

Отец Серафим остался в народной памяти ветхим, согбенным, но всегда радостным и ласковым старцем, охотно беседовавшим со всеми, кто посещал его. Таким он был именно в последний период своей долголетней жизни. Поучать и беседовать с мирянами он стал собственно уже только тогда, а ранее было время, когда он выдерживал строгое углубленное в себя молчание и подвергал себя полному затвору, т. е. исчезновению не только для мира, но и для своей братии — монахов. В истории этого святого человека ярко сияет удивительная нравственная выдержка и колоссальная работа над собой, над своей волей, которая покорила слабое и бренное тело отца Серафима такому могучему, всепроникающему духу, что слова и примеры его производили неотразимое влияние на всех людей, без исключения. Ласковый и кроткий в обращении, он являл необычайную мощь нравственного убеждения, и, обладая этим драгоценным для наставника и руководителя качеством, он сеял ниву добра в сердцах окружавших его и встречавшихся с ним людей.

В истории этого святого человека ярко сияет удивительная нравственная выдержка и колоссальная работа над собой, над своей волей, которая покорила слабое и бренное тело отца Серафима такому могучему, всепроникающему духу, что слова и примеры его производили неотразимое влияние на всех людей, без исключения. Ласковый и кроткий в обращении, он являл необычайную мощь нравственного убеждения, и, обладая этим драгоценным для наставника и руководителя качеством, он сеял ниву добра в сердцах окружавших его и встречавшихся с ним людей.

О. Серафим, в мире Прохор Мошнин, родился 19-го июля 1759 года в г. Курске и происходил из купеческого сословия. Рано лишившись отца, он получил воспитание всецело под влиянием своей умной и доброй матери Агафии Мошниной, которая сумела развить и поддержать рано определившуюся в мальчике склонность к религиозности и к созерцательно-вдумчивой жизни. По преданию, Прохор еще в детском возрасте находился под особым попечением Промысла: так, однажды, когда ему было 7 лет, он осматривал строящуюся колокольню и упал с самого ее верха вниз, но остался цел и невредим.

Старший брат его имел свою лавку в Курске, и Прохора пробовали приучить к торговому делу, но у него не лежало к торговле сердце. Зато он не пропускал ни одной церковной службы, изучал св. Писание и, наконец, стал поговаривать о монашестве. Мать не препятствовала всему этому, и, с ее благословения, юноша Прохор отправился на 17-м году своей жизни в Киев на поклонение святым угодникам. В Киеве он узнал о некоем прозорливом затворнике о. Досифее и обратился к нему за наставлением. Прозорливый старец, узнав его намерение —поступить в монастырь, указал ему на Саровскую обитель, и Прохор, послушавшись его, отправился туда и прибыл в нее 20-го ноября 1778 года. В этот знаменательный день Саровская пустынь впервые приняла к себе будущего святого мужа.

Строителем пустыни в то время был Пахомий, курский уроженец, лично знавший Мошниных. Он с любовью принял юношу Прохора и определил его в число послушников. До 25-летнего возраста Прохор проходил трудный искус и лишь 13-го августа 1786 года был пострижен в монахи, при чем ему было дано имя Серафим («пламенный») за его чисто-пламенное усердие к подвигам и трудам.

В том же 1786 году о. Серафим был посвящен в сан иеродиакона. В новом своем сане о. Серафим, при всеобщей к нему любви, продолжал ревностно служить Богу, и его стали посещать видения, во время которых он видел ангелов, слышал их пение, а однажды, в великий четверг во время богослужения, он увидел в церкви облако, а на нем Спасителя, окруженного небесным воинством. Эти видения еще более укрепили в нем веру и жажду христианских подвигов, и о. Серафим с еще большим рвением отдался аскетической жизни.

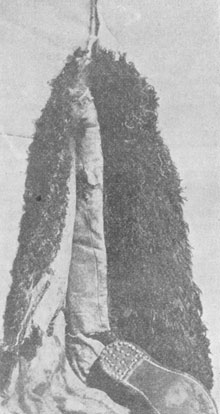

В 1793 г. он был посвящен в сан иеромонаха и вскоре после того, с благословения настоятеля, он уединился в сосновом лесу на берегу р. Саровки, в пяти верстах к востоку от монастыря. Построив себе маленькую келью, он проводил здесь время в труде, посте и молитве. Один из его подвигов того времени долго был тайною для всех и обнаружился лишь гораздо позднее: о. Серафим, как оказалось, молился 1.000 ночей под ряд, стоя на камне в подражание древним столпникам. Камень этот находился в глухом лесу, на полпути между кельей и обителью. Питался он хлебом и овощами, которые сам садил и выращивал в устроенном им огороде. В продолжение всего своего тогдашнего подвижничества о. Серафим постоянно носил одну и ту же убогую одежду: белый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы, а поверх них лапти, головным убором служила ему поношенная камилавка. На балахоне висел крест, которым благословила его, отпуская из дома, мать, а за плечами сумка, в которой о. Серафим постоянно носил с собою Евангелие.

Носил он и вериги. Проводя время в постоянном тяжелом труде (он возделывал огород, колол и рубил дрова и пр.), о. Серафим, сохранял все время благодушное настроение и работал с пением молитв, тропарей и канонов. Хлеб он забирал с собою по воскресеньям из монастыря на всю неделю и делился потом им с зверями и птицами. Впоследствии он стал воздерживаться и от хлеба, питаясь почти исключительно овощами со своего огорода. К пустынножителю стали вскоре являться посетители, а однажды он подвергся нападению и разбойников: последние стали требовать у о. Серафима денег, полагая, что ему приносят обильное денежное даяние его многочисленные посетители.

О. Серафим уверял их: «я ни от кого ничего не беру», но злоумышленники не поверили ему и страшно избили его. Обыскав всю келью и, разумеется, ничего не найдя, они скрылись, а о. Серафим на другой день, весь окровавленный, чрез силу добрался до обители. От предложенной ему врачебной помощи он, однако, отказался, а просил «предоставить жизнь его Богу и Пресвятой Богородице» и, спустя несколько дней, чудесным образом исцелился. А раны его были поистине ужасные: у него была, как потом оказалось, проломлена голова, перебиты ребра, разбита грудь, и все тело было измято и покрыто ранами.

После этого он оставался около 5 месяцев в обители. Разбойники были потом найдены и понесли суровую кару, но о. Серафим выхлопотал им помилование, заявив, что лучше пусть его удалять из обители, но только не подвергают этих крестьян наказанию.

Усиливая свои подвиги, о. Серафим после смерти настоятеля обители о. Исаии, наложил на себя обет молчальничества. К посетителям он более не выходил, и если ему случалось встретить неожиданно в лесу кого-либо из людей, он падал ниц лицом и до тех пор не поднимал глаз, пока встретившийся не проходил мимо.

Пищу носили ему в пустынь послушники обычно раз в неделю: придя в келью о. Серафима, послушник клал принесенное (обыкновенно хлеб или квашеную капусту) на лоток. Со своей стороны, о. Серафим клал туда же или частицу хлеба или щепоть капусты: этим он безмолвно показывал, чего ему принести в следующий раз.

Таким образом, он безмолвствовал в течение целых трех лет, а затем предпринял другой подвиг — затвор: он водворился в прежней своей монастырской келье, к себе никого не принимал, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова. В сенях кельи о. Серафим поставил дубовый гроб для напоминания о смертном часе. Так провел он несколько лет, и только с 1815 г. он ослабил строгость затвора и молчания, и его стали посещать как братия, так и посторонние люди. О. Серафим охотно беседовал с ними, укреплял в них веру и наставлял на добрый путь. Иногда бывало у него до 2000 посетителей в день.

По преданию, к нему явилась, 25-го января 1825 г., Богоматерь и разрешила о. Серафиму окончательно оставить затвор и посещать пустыньку, столь излюбленную им прежде. С тех пор святитель почти каждый день ходил туда; к нему приносили и приводили больных, и он исцелял их, при чем особенно много было исцелено им различных душевно-больных и «одержимых» людей. Случаи исцеления бывали не только по молитвам о. Серафима, но даже и от воды из его источника.

Благодаря заботам о. Серафима были устроены в ту пору женские обители Дивеевская, Зеленогорская и Ардатовская. Особенно много о. Серафим заботился о первой из этих обителей. К дивеевским сестрам он питал особо-теплое чувство, помогал им, чем только мог, устроил им храм и завещал им после своей смерти всю свою келью, в которой он жил в пустыньке, со всеми вещами и иконами. Дивеевская обитель получила в честь о. Серафима название «Серафимо-Дивеевской».

За год до кончины о. Серафим почувствовал упадок сил. Он стал реже ходить в пустынь и менее принимать посетителей. В конце 1832 г. он предсказал свою смерть и указал место для могилы. 1-го января 1833 г. он в последний раз приобщился в церкви Св. Тайн, простился с братиею, сделал обычное поклонение образам и престолу и спокойно ушел из храма в келью. В течение дня он три раза ходил на место, указанное им для своего погребения, а вечером пел в своей келье пасхальные песни.

О. Серафим предсказал, что его кончина «откроется пожаром». Утром 2-го января 1833 г. монах Павел, живший рядом с о. Серафимом, заметил в коридоре близ его кельи дым и сообщил об этом братии. Когда вошли в келью, то увидели о. Серафима стоящим на коленях пред иконою Богоматери и сложившим крестообразно на груди руки. Возле него на столе тлели от упавшей свечи книги и холсты. Когда погасили тлевшие вещи и стали осторожно будить старца, полагая, что он жив, ответа от него не последовало: он спал вечным сном.

Как только в окрестностях обители распространилась весть о кончине старца, туда собралось громадное количество народа, духовным руководителем которого был так долго почивший старец. О. Серафим был погребен игуменом о. Нифонтом на 8-й день по кончине на том месте, которое он указал при жизни.

III

Саровская пустынь в настоящее время имеет вид обширного и величественного монастыря. Она окружена со всех сторон густым хвойным лесом и изобилует красивыми пейзажами. Пустынь расположена на высокой горе, при слиянии речек Сатиса и Саровки, и самое красивое впечатление производит на посетителя с той дороги, которая идет в Дивеевский монастырь.

Все здания монастыря каменные. Громадные двух этажные корпуса, назначенные для братских келий и расположенные между четырьмя угловыми банями, служат вместо каменной ограды, при чем южный и северный фасады почти висят над обрывами.

Над главными западными воротами возвышается величественная колокольня, вышиною более 40 сажен. Из храмов обители прежде всего останавливает на себе внимание чудный пятиглавый храм Живоносного источника.

Он очень красив и снаружи, и внутри. Алтарь отделен от храма резным, золоченым с колоннами иконостасом. За клиросами находятся такие же резные и золоченые киоты, в которых помещаются иконы: за правым клиросом — икона Живоносного источника Божией Матери, пред которою часто молился о. Серафим, а за левым — Успения Богоматери. Громадный купол, в котором написана св. Троица и Собор всех святых, покоится на 4-х столбах, из которых два находятся в храме, а другие два — в алтаре, за иконостасом.

За «Источницким» храмом находится еще более величественный, главный храм пустыни —Успенский собор, в котором находится главная святыня обители - могила отца Серафима. Собор этот заложен в 1770 году, и глядя на него, можно проследить всю его историю. Вначале собор был небольшой храм, простой архитектуры. Затем, когда увеличились потребности (а вмести с тем и средства обители), к нему был пристроен храм больших размеров, в двое выше и с главою. Новая пристройка была обращена в храм, а прежний храм был сделан алтарем. Но вскоре и этот храм оказался тесным для массы богомольцев, посещавших Саровскую пустынь, и, вот, к прежнему (второму) храму был присоединен новый — нынешний, громадный пятиглавый собор. 191/3 сажен длины, 13 сажен ширины и 28 сажен вышины. Прежний храм был обращен в алтарь главного предела, а алтарь бывшего до того храма (первоначальный храм) — в ризницу.

Новый храм отличается роскошью и художественностью своего внутреннего устройства. Громадный иконостас покрытый иконами художественного письма в дорогих ризах. Средние царские врата, изображающие Сошествие Св. Духа на апостолов, и боковые — на которых изображено Благовещение Богоматери, исполнены с замечательным искусством. Над средними царскими вратами находится храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы — копия с чудотворной иконы, находящейся в Киево-Печерской лавре.

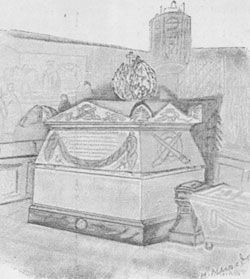

За алтарем правого предела этого собора устроена над могилою о. Серафима часовня. Здесь, именно, и погребен старец.

Часовня не велика: она едва достигает и аршин длины и ширины и 4 аршин высоты. Она находится в углу, который образуют алтарные стены главного алтаря и правого придела, так что эти две стены заменяют две стены часовни, а другие стены ее сооружены из железных рам со стеклами. Для входа и выхода служат две двери с восточной стороны. Железную па 4 ската крышу часовни венчает небольшая глава с крестом.

Внутри часовни устроены надгробия над могилами о. Серафима и схимонаха Марка, и находится могильная плита над могилою схимонаха Льва. На надгробии, устроенном над местом успокоения о. Серафима, с западной стороны, находится картина, изображающая его кончину, а на противоположной стороне два опущенных пламенем вниз факела в венке. На южной стороне надгробия имеется надпись:

«Под сим знаком погребено тело усопшего раба Божия иеромонаха Серафима, скончавшегося 1833 года, января 2-го дня, который поступил в сию Саровскую пустынь из курских купцов на 17 году возраста своего, скончался 73 лет. Все дни жизни посвящены были во славу Господа Бога и в душевное назидание православных христиан, в сердцах которых и ныне Серафим живет».

На двух стенах часовни помещены изображения из жизни о. Серафима: моление его на камне; явление ему Богоматери в день Благовещения; о. Серафим, идущий в пустыньку; о. Серафим, беседующий с мирянами; он же, кормящий медведя; кончина о. Серафима и пр.

На восточной стене часовни помещена икона Божией Матери — «Умиление», — копия с той иконы, пред которою скончался о. Серафим.

Часовня устроена 10 лет тому назад при игумене Рафаиле.

Недалеко от могилы о. Серафима находится и его келья, помещающаяся в южном корпусе. В настоящее время часть этого корпуса разобрана, оставлена одна келья о. Серафима, и над нею возводится большой каменный храм, во имя Живоначальной Троицы. Келья очень маленькая, имеет два окна и лежанку, выложенную образцами. Здесь хранятся вещи о. Серафима: мантия, клобук, крест и обгоревшее евангелие, за чтением которого он скончался. Тут же сохраняются и волосы о. Серафима, спавшие с его головы после избиения его разбойниками в пустыни.

В настоящее время келья сплошь заставлена иконами в ризах и киотах, пред которыми горит множество свеч и лампад. Это все жертвы разных благотворителей.

Кроме описанных храмов, в Саровской обители находятся еще следующие церкви: во-первых, церковь во имя св. Иоанна Крестителя, воздвигнутая на массивной сквозной каменной арке у подошвы горы. Под этой церковью устроен большой бассейн воды, стекающейся сюда из родников, которые бьют в большом количестве из горы. Вблизи церкви находятся пещеры, вырытые спасавшимися здесь некогда подвижниками. Там доныне существует даже церковь во имя киево-печерских чудотворцев — одна из самых древнейших в обители, и в ней бывает раз в год служба. В пещерах можно видеть железные кресты, пояса и вериги — очень тяжелые, принадлежавшие подвизавшимся здесь схимникам.

Затем имеется еще церковь во имя преп. Зосимы и Савватия, помещающаяся в северном корпусе монастыря. В этой церкви замечателен престол, из кипарисового дерева, —представляющий собою дело рук о. Серафима, который лично вырезал и устроил его.

Есть еще небольшая церковь во 2-м этаже монастырской колокольни, построенная во имя св. Николая Чудотворца. Под нею помещается монастырская библиотека с массою ценных книг и рукописей. На верху колокольни находится часовой механизм, снабженный курантами, отбивающими минуты, четверти и часы.

Налево от колокольни (с монастырского двора) в монастырском корпусе помещается больница с церковью во имя св. Пантелеймона. Больница устроена на несколько кроватей и предназначена не только для монашествующих или монастырских рабочих, но и для всякого посетителя, имевшего несчастие заболеть во время своего пребывания в обители. В больнице бывает несколько тысяч амбулаторных посещений в течение года. Лекарства болящим отпускаются бесплатно из имеющейся при больнице аптеки. При больнице живет фельдшер-монах, а врач наезжает время от времени из г. Темникова.

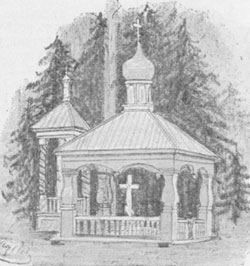

В одной версте на юго-восток от пустыни находится так-называемый «источник о. Серафима» — место, чрезвычайно усердно посещаемое богомольцами. Они пьют воду источника и купаются в ней, и — бывали примеры — эта вода исцеляла больных. Над источником устроена часовня, а вода из него проведена в особое здание рядом, в котором устроены купальни.

Дорога от обители к источнику все время идет по берегу речки Саровки. По дороге попадается несколько колодцев, вырытых, по преданию, самим о. Серафимом.

Богомольцы, обыкновенно, идут от источника далее, в дальнюю пустыньку о. Серафима, и по дороге посещают часовню, воздвигнутую на том месте, где о. Серафим молился на камне 1.000 ночей. Самого камня теперь тут уже нет: он был разделен на две части, одна из которых хранится теперь в Дивеевском женском монастыре, а другая в келье о. Серафима в пустыне.

Келья дальней пустыньки, в которой так любил уединяться саровский подвижник, находится ныне в том же Дивеевском монастыре, а на ее месте устроена копия. По завещанию о. Серафима, в Дивеевскую обитель были переданы и все вещи из пустыни.

Саровская пустынь владеет в настоящее время огромным количеством земли (до 10.000 десятин пашни и 15.000 десятин леса) и ведет правильное хозяйство. Одних рабочих в пустыни набирается в горячее рабочее время до 700 человек. Собственно, монашествующих в пустыни с о. игуменом Иерофеем во главе теперь около 300 человек. Устав обители доныне сохраняется тот же самый, который был введен при ее основании и с общими чертами которого читатели познакомились из вышеприведенной грамоты Стефана Яворского.

Саровская обитель издавна славится своим гостеприимством, и в летнее время ее посещает бесчисленное множество богомольцев, которым она всегда дает бесплатное помещение и содержание. Нынешние торжества вызовут, без сомнения, из ряду вон выходящий наплыв посетителей: произойдет исключительное скопление народа, который не поместится в гостиницах и бараках и будет окружать и днем и ночью всю обитель своею живою сплошною массою. И великое торжество свершится пред глазами всей этой народной массы — торжество чудное и радостное для всех тех, «в сердцах которых и ныне о. Серафим живет».